Ce que je retiendrai de mon confinement

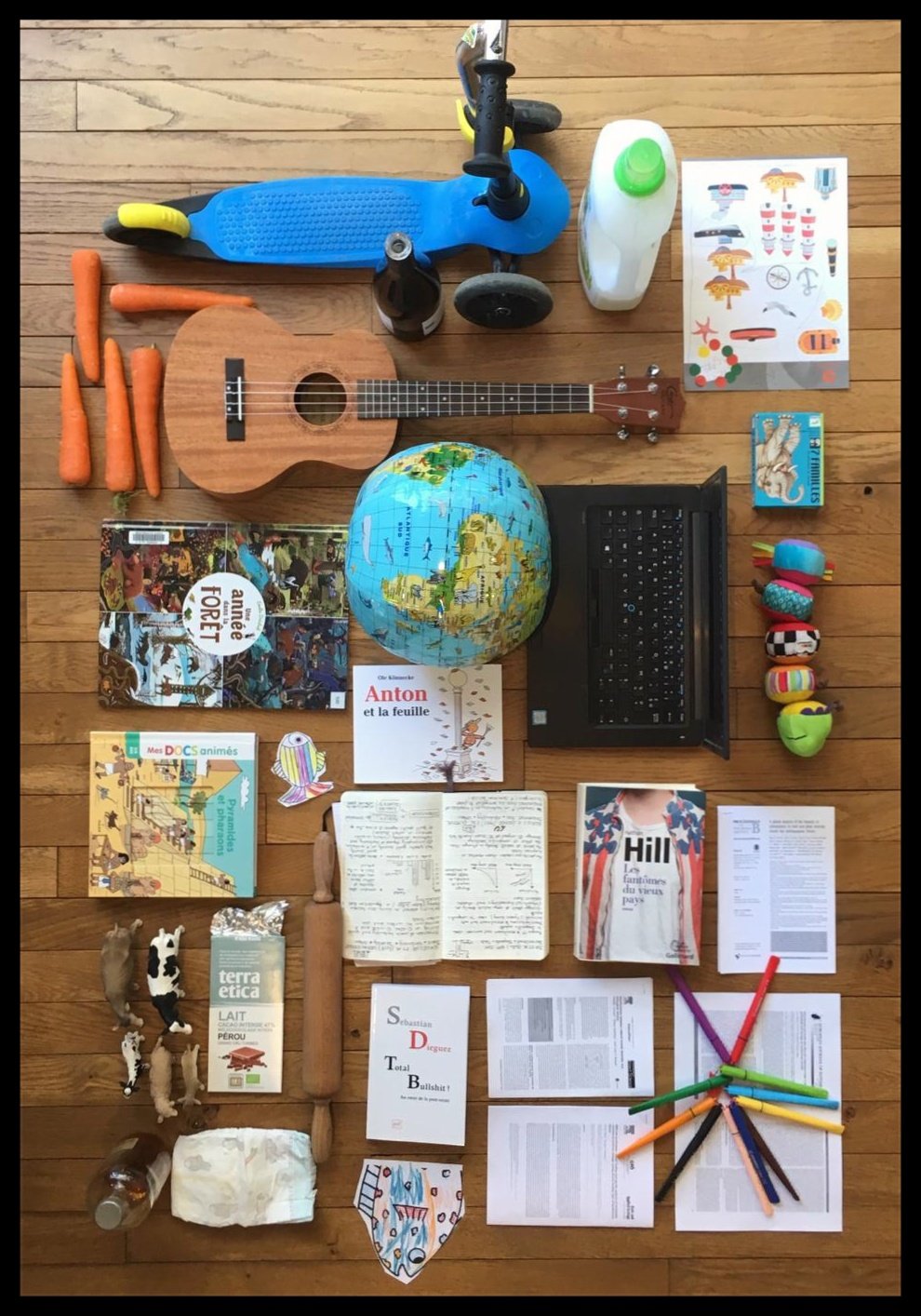

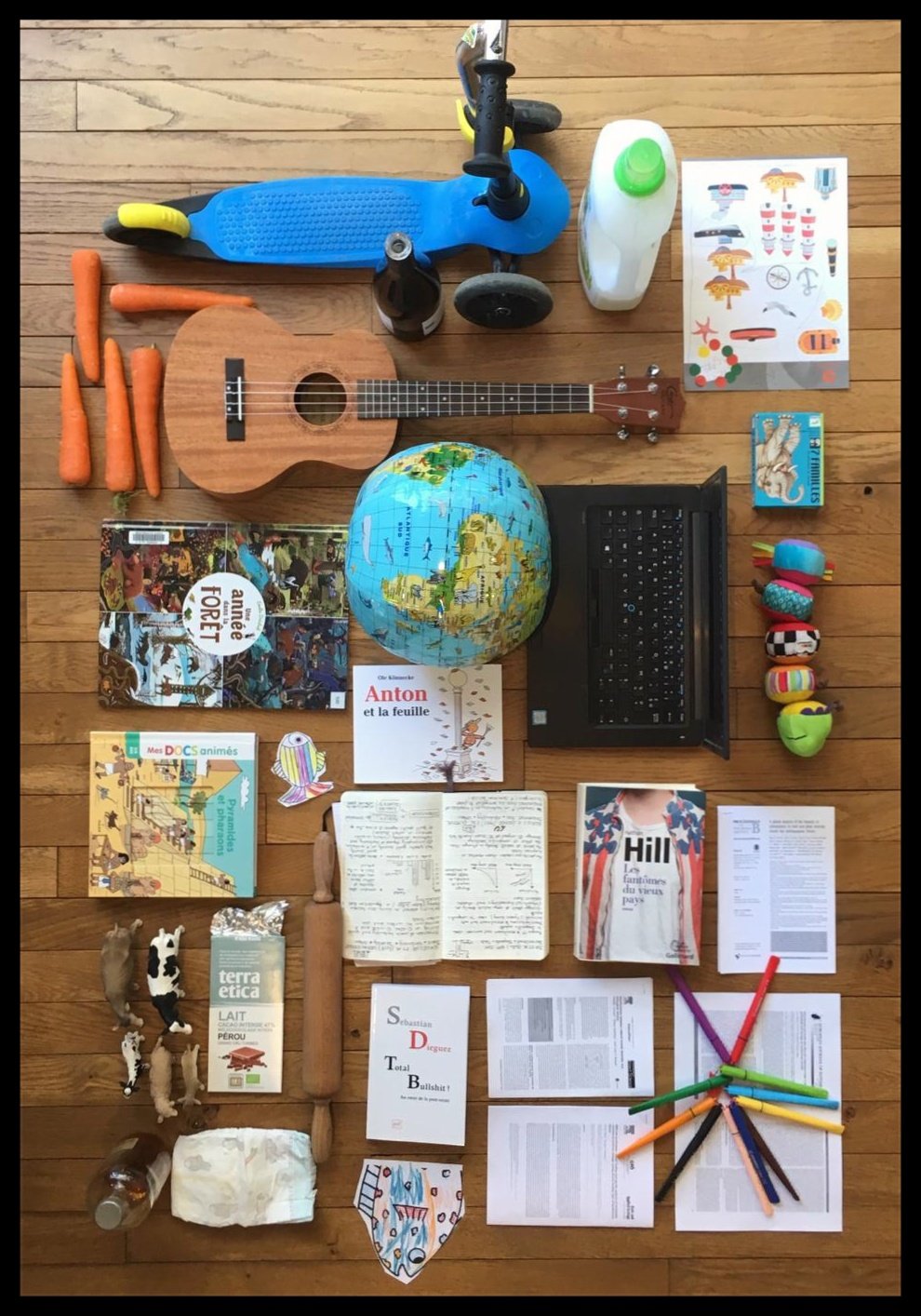

Crise du COVID-19. Confinement J27. Mon quotidien ressemble à ça.

Ne vous méprenez pas : l'ordinateur est éteint, l'ukulele est désaccordé, les articles scientifiques que j'avais imprimés ont été gribouillés avant d'être lus (mais les bouteilles ne sont pas encore tout à fait vides). Bref, je n'ai pas complètement renoncé à travailler, mais forcément, "on" m'a fait comprendre que ce ne serait pas possible comme avant. J'alterne donc entre la cuisine, la table à langer, une réunion skype de temps en temps (sans la vidéo, cf. la table à langer) et la table du salon convertie en salle de classe/bibliothèque/bureau/centre d'appel/atelier découpage.

Je ne sais pas combien de temps durera la crise (on est à J27), mais quand viendra l'heure du bilan j'aurais acquis trois convictions :

Ne vous méprenez pas : l'ordinateur est éteint, l'ukulele est désaccordé, les articles scientifiques que j'avais imprimés ont été gribouillés avant d'être lus (mais les bouteilles ne sont pas encore tout à fait vides). Bref, je n'ai pas complètement renoncé à travailler, mais forcément, "on" m'a fait comprendre que ce ne serait pas possible comme avant. J'alterne donc entre la cuisine, la table à langer, une réunion skype de temps en temps (sans la vidéo, cf. la table à langer) et la table du salon convertie en salle de classe/bibliothèque/bureau/centre d'appel/atelier découpage.

Je ne sais pas combien de temps durera la crise (on est à J27), mais quand viendra l'heure du bilan j'aurais acquis trois convictions :

- Prof, c'est un métier, et les enseignants font un boulot formidable (en plus d'avoir d'excellents dealers, sinon, comment survivraient-ils ?).

- On a peut être un problème avec la science en France.

Oui, j'ai mentionné 'trois' convictions, mais je n'en ai listées que deux. Je garde la troisième pour la conclusion.

Je laisse de côté l'anecdote personnelle sur la mise à l'épreuve de ma patience par mon élève studieux, mais parfois distrait, pour en venir à ce que je perçois (de manière orientée, partisane et sans doute biaisée) de la relation des français à la science.

Pour dresser un état des lieux trop rapide, l'actualité (politique, sociale, scientifique) est dominée par la crise du COVID-19, et ses conséquences sur la santé (celle des gens, de notre système de santé, de notre économie). Autant que je puisse en juger, elles sont graves. Le virus et ses conséquences font peur. C'est bien normal, parce qu'il s'agit d'un virus émergent, jusque l'à inconnu, qui a la coquetterie de causer des symptômes cliniques aspécifiques et atypiques.

Les chercheurs travaillent comme ils peuvent, avec le matériel (y compris humain) qu'ils ont sous la main. Ils publient vite. Les publications (ou du moins les preprints) s'accumulent, ce qui aident à dresser le portrait du virus et de la maladie. Mais c'est un portrait encore impressionniste, esquissé dans l'urgence. Bref, les chercheurs pataugent un peu. Forcément, ça éclabousse les médias et le public.

Certaines éclaboussures sont tellement grosses que même la prestigieuse revue Science en a fait l'écho ce jeudi 9 avril. De quoi s'agit-il ? Une équipe de médecins et chercheurs marseillais a mis en ligne les compte rendus de deux études (là et là) visant à tester l'efficacité d'un traitement à base d'hydroxychloroquine (un anti-paludéen) combiné à un antibiotique (l'azithromycine) pour traiter les patients COVID-19. Ils présentent leur traitement comme une panacée. L'étude est controversée*. Mais peu importe, l'équipe communique massivement sur le résultat, lequel reçoit implicitement une forme d'approbation politique sous la forme de la visite du laboratoire par le président de la république.

Entre temps, une étude solide, randomisée, en double aveugle est lancée à l'échelle mondiale et déclinée en Europe (l'essai Discovery coordonné par l'INSERM). Discovery n'a pas livré ses résultats, et pour cause : ces choses là prennent du temps. Mais fantasmons sur deux cas de figure :

- DISCOVERY confirme l'intuition des chercheurs marseillais, et donc l'efficacité de l'hydroxychloriquine. Ils sont portés au pinacle. On salue la figure scientifique du professeur Raoult. On oublie que son intuition, aussi valable eut-elle été a posteriori, n'était qu'une intuition, mais que ce n'était pas de la bonne science.

- DISCOVERY infirme (ou ne conclue pas quant-à) l'efficacité de l'hydroxchloriquine. Dans le meilleur des cas, on passe à autre chose, on oublie les case reports marseillais. Dans le pire des cas, on continue de s'en vouer à la figure du savant incompris, et on attaque la dictature des méthodistes**. Tout le monde y perd, dans l'immédiat et sur le long terme.

Il est difficile dans l'urgence un peu fébrile du moment d'accepter que la science prend du temps. Quand tout sera derrière nous, on pourra analyser rétrospectivement les excès des uns et des autres. J'espère que l'on retiendra le cafouillage médiatique et politique autour du buzz sur la panacée marseillaise, et que cela servira d'exemple, au moins dans les universités et les écoles de journalisme, de ce que la bonne science n'est pas. Mais cela implique que ceux qui sont à même de comprendre les ressorts du cafouillage s'impliquent pour expliquer ce qu'est le fonctionnement d'une science saine.

C'est ma troisième conviction acquises pendant mon confinement : 3 - l'Ecole ne pourra pas assurer seule l'éducation aux sciences. Je dis bien éducation, et pas seulement enseignement. Et pour ça, il va falloir parler science. Pas seulement des résultat, mais de la manière de la faire, et des gens qui la font. Il va falloir que les scientifiques se mouillent et se remontent les manches en allant au contact des élèves. Ce sera ma résolution post-confinement.

====

* Je ne suis pas médecin, mais j'ai a prétention de savoir lire un article scientifique. Ces deux papiers ne sont pas bons. Je veux bien admettre que quand on travaille dans l'urgence on ne peut pas peaufiner l'écriture d'un papier et qu'il reste des points à éclaircir. Mais l'absence de témoin, ce n'est pas un problème d'écriture. Pas de témoin, pas de conclusion valable. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Et le flou entretenu quant aux raisons d'inclure, ou non, certains patients dans l'étude pose aussi question. Mais passons : quand les articles seront passés au crible de l'évaluation par les paires, ils en sortiront clarifiés et améliorés, ou ils ne seront pas publiés.

** Je ne suis pas très fier de ce lien, mais il est intéressant, pour la forme.

Commentaires

Enregistrer un commentaire